化学工場での爆発火災をいかに予測するか -反応暴走・自然発火の新たな評価手法について-

1.はじめに

「化学工場」は都会から離れたところに立地されることが多く、あまり身近な存在ではないかもしれません。化学工場の基本は、化学反応によって原料からより価値のある別の物質を作り出すものであり、皆さんが手にする製品を作るための素材を作り出す、縁の下の力持ち的な存在です。最近では、臨海工業地域にある化学工場群の夜景が人気を博しており、バスツアーやクルーズなどが多数企画されるほどで、生活を支えるだけではなく、我々の目も楽しませてくれる存在にもなっているようです。

しかし、化学工場の基本である化学反応について、その制御にもし失敗すると、大規模で痛ましい爆発火災災害を引き起こすことがあります。爆発火災災害は、たびたび起こるものではありませんが、いったん起こると大規模な災害になりやすいという特徴があります。厚生労働省が公表した統計1)によると、平成25年に発生した重大災害(一時に3人以上の労働者が業務上死傷または罹病した災害事故)の件数は244件で、そのうちの爆発火災に関係する災害は16件(6.6%)あり、交通事故(123件、50.4%)、中毒・薬傷(41件、16.8%)に次ぐ件数となっています。爆発時には工場内の内容物が飛び散るため中毒・薬傷の可能性も出てくることから、実質交通事故に次ぐものと言っていいでしょう。

化学工場での爆発火災災害の原因は、「可燃性ガス・蒸気の着火による爆発火災」、「可燃性粉じんの着火による爆発火災」、「反応性物質の反応暴走による爆発火災」、「複数の化学物質が混合し、反応することによる爆発火災」の4つに大別されます。本コラムでは、3番目を対象とした「反応性物質の反応暴走の起きやすさ・ひどさを評価するための手法に関する研究」についてご紹介いたします。

2.反応暴走とは?

そもそも、「反応暴走」とはどのような現象なのでしょうか。化学安全の教科書や書籍を開いてみると、「化学プロセス内での熱の発生と除去のバランスが崩れ、系内に蓄積する熱により分解や気化が急激に生じること」とあります。扱っている反応が外に熱を出すような反応(発熱反応)である場合、何もしないと系内(容器の中の反応を起こしている物質など)の温度が上昇してしまいます。何らかの手段で冷やすことによって温度を一定に保ち、反応の進み方を管理するのです。

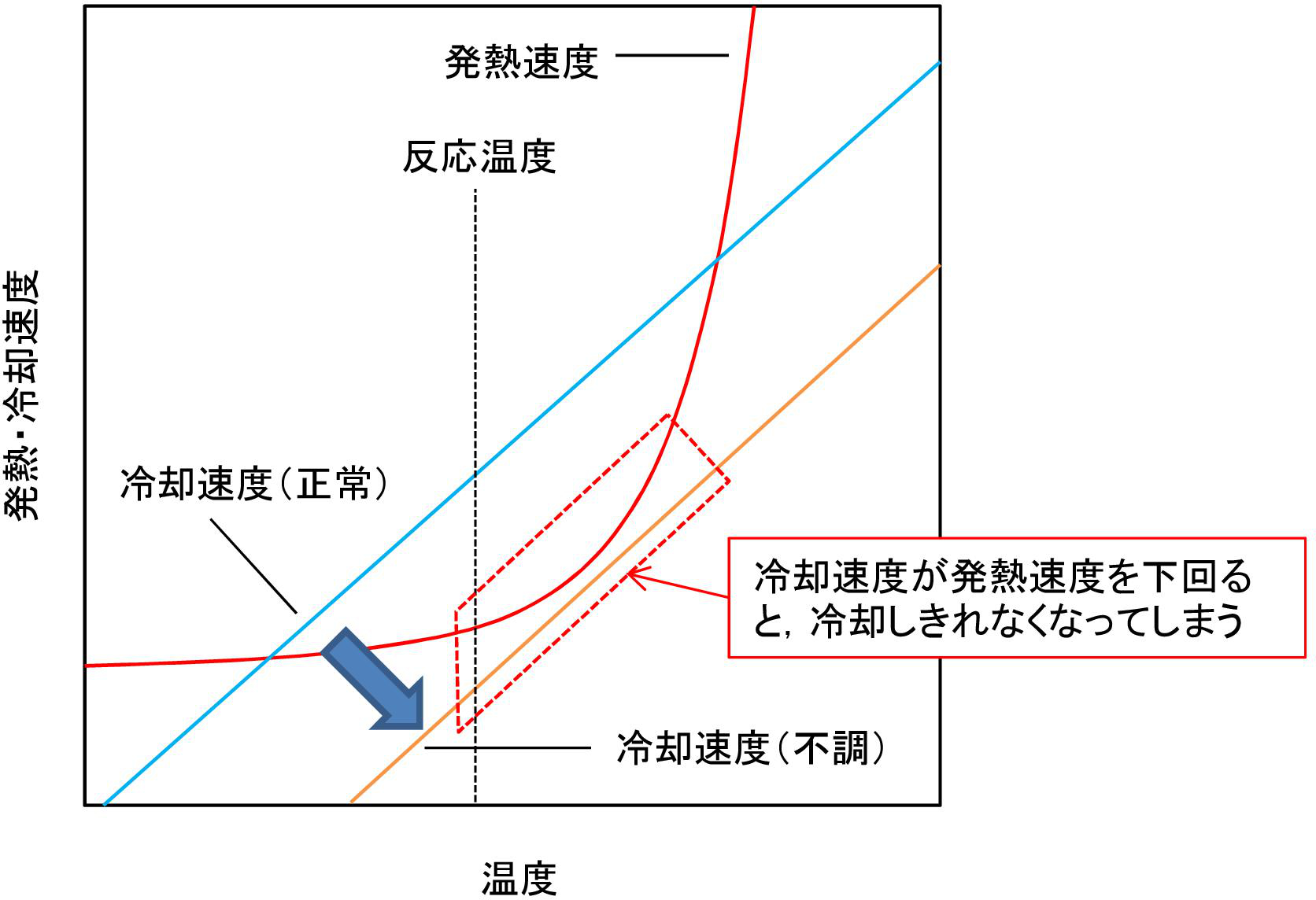

ここで、物を冷やす場合の冷却速度は、温度差に比例して増加していくのに対して、発熱反応による発熱速度は、温度が高くなると雪だるま式に(指数関数的に)増加していきます。このことが、熱のバランスを取るうえで大きな問題となります。たとえば、何らかの原因で冷却能力が落ちて冷却速度が小さくなった場合を考えます。冷却速度がその温度での発熱速度を下回るようになると系の温度が反応温度から上昇します。温度が上昇しても発熱反応による発熱速度に比べて冷却速度はそれほど上昇しないので、冷却しきれなかった熱が蓄積して、さらに温度を上昇させるという悪循環が起こり得ます。その結果、反応が起こっている容器内の温度・圧力が急激に上昇し、中の物質が高温により分解すると、さらに急激な温度・圧力上昇を生じ、破局的な爆発につながります(図1)。さらに詳しく知りたい方は、過去のコラム2)などをご覧ください。

図1 化学プロセスにおける発熱速度と冷却速度の模式図

このように、反応暴走は「反応による発熱のしやすさ」と「外への熱の逃げやすさ」のバランスにより起こるかどうかが決まります。特に「外への熱の逃げやすさ」は、その物質の熱伝導度だけではなく、物質の量・形状や換気状態といった物理的な要素にも大きく影響されるため、物質固有の値ではありません。一方、「反応による発熱のしやすさ」については、外部への熱の逃げがない状態(断熱状態)であれば、関与する物質によってほぼ定まります。このことに注目して、環境の温度を制御することによって疑似的に断熱状態にすることで、発熱しやすさを直接測定できる熱量計があります。つまり、少量の試料で、大量の物質が貯蔵された状態を模擬し、予測することが可能なのです。当研究所ではそのような熱量計の開発や導入を行い、反応による発熱のしやすさの測定・分析を行ってきています。

3.反応暴走の起こりやすさ・ひどさを評価する新たな方法の信頼性の評価

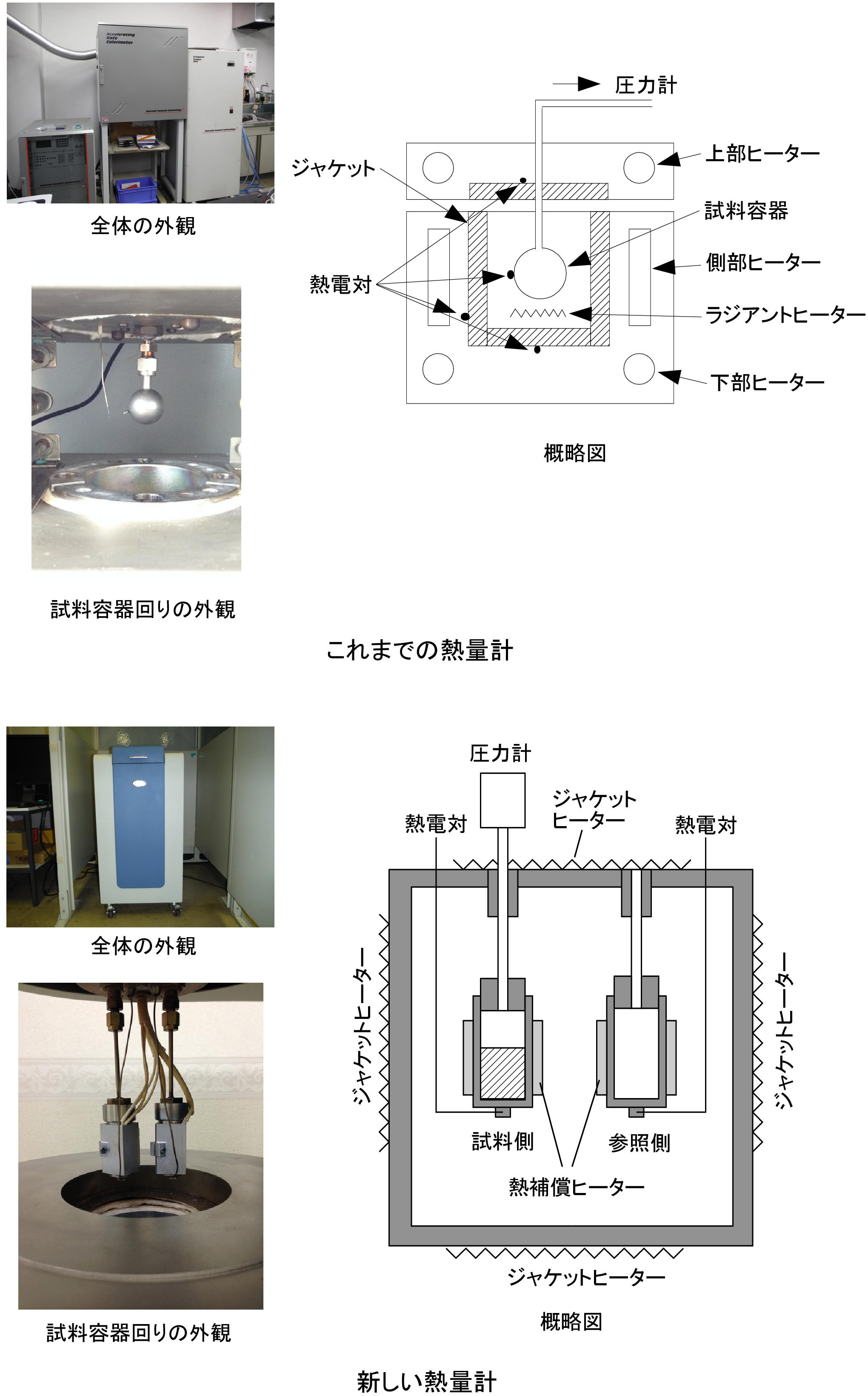

最近、断熱状態における反応の発熱のしやすさを測定・分析するための新たな熱量計が開発されました。これまでの同種の熱量計と併せて、その外観を図2に示します。両者とも、試料容器の周りの環境を加熱するためのヒーターを備えており、試料容器と周りの環境を同じ温度にすることで、疑似的な断熱状態を作り出しています。しかし、これまでの熱量計(上)では、試料から放出された熱の一部が容器の温度を上げるために使われてしまい、試料から放出された真の発熱を直接測定することができません。新しい熱量計(下)では、試料容器とは別に試料容器に消費される熱を見積もるための参照容器を有しています。それらの容器を設置したヒーターにより同じ温度にすることで、容器に使われた熱をヒーターによって加えなおすことによって、試料から放出された真の発熱を直接測定することができる構造となっています。しかし、このような構造の熱量計はこれまでになく、本当に発熱のしやすさの評価に使えるかどうかを確認しておく必要があります。

図2 これまでの断熱熱量計と新しい断熱熱量計の外観及び概略

そこで、これまでの熱量計と新しい熱量計とで、反応機構がわかっている物質の発熱の仕方を測定し、その比較を行いました。また、熱量計の中でどのような反応が起こっているかを知るために、測定後に生成したガスや残留物の分析を行い、生成物の種類及び量を知ることによって、どのような反応が起こっているのかの検討を行いました。その結果、以下が明らかになりました3)。

- ①発熱がわずかなために、これまでの熱量計では評価が難しかった物質について、新しい熱量計では発熱を開始する温度や反応暴走に至るまでの時間などを高精度に評価することが可能である。

- ②反応による発熱が大きくなると、反応が進みすぎたり、蒸気となった状態での反応がより多く生じたりして、これまでの熱量計の方が評価に適している。

4.自然発火のしやすさの評価への適用

「反応暴走」とよく似た現象に、「自然発火」があります。自然発火は、油が染みたぼろきれなどで、酸化反応によりわずかな発熱が生じることによって始まります。その熱が外部に逃げにくい状態の場合、その熱によって自身の温度が上昇し、化学反応の速度が増します。そうすると反応によって生じる発熱が増え、それを繰り返してついにはその物質の発火温度に達して発火します。よって、自然発火も「断熱状態」での「わずかな発熱」を知ることにより、その発火のしやすさが評価できます。そのことから、新しい熱量計で試料から放出された熱を直接測定し、迅速に自然発火のしやすさが評価できるのではないか、と予想しました。

そこで、オレイン酸及びポリエチレングリコールをモデル物質として、酸素で加圧したときの発熱の仕方を測定し、他の熱量計による測定結果との比較を行いました。これまで、自然発火のしやすさを評価する熱量計による測定は、長い時間(最長で1週間)がかかるうえに、自然発火を起こす最低温度を決定するのに複数回の測定が必要でした。新しい熱量計によって測定された結果を低温側に外挿して求めた温度と、これまでの熱量計による測定で得られる最低温度とは一定の相関がありました4)。新しい熱量計での測定時間は約1日と短く、迅速に自然発火のしやすさを評価できる可能性があります。

5.おわりに

反応による発熱のしやすさに関する情報は、物質によってほぼ定まるものであり、反応暴走や自然発火を起こすリスクを評価するための基盤的なデータとなるものです。これまでに得ることが難しかった物質についても情報が得られるということは、これまで知られていなかったリスクを洗い出すことにつながります。そのリスクを下げる対策をとることにより、災害を未然に防止することができるようになります。 今後は上記の成果を生かして、これまで把握することが難しかった反応暴走や自然発火を起こすリスクを評価するための基盤的なデータを収集し、現場で使いやすい形で整備・公開していきたいと考えています。

(参考資料)

- 厚生労働省,平成25年 労働災害発生状況:http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei11/rousai-hassei/

- 藤本.(2014) なぜ反応が暴走するのか.安衛研ニュース No.38:https://www.jniosh.go.jp/publication/mail_mag/2011/38-column-1.html

- Y. Sato et al. (2014) Evaluation for thermal hazards of self-reactive substances using differential adiabatic calorimeter. Abstracts CD-ROM of IUMRS-ICA2014: A1-O25-010.

- 佐藤他.(2014) 貯蔵物質の自然発火性の迅速評価法に関する検討.安全工学シンポジウム2014講演予稿集:380-383.

(化学安全研究グループ 任期付研究員 佐藤嘉彦)