労働災害リスク認知と楽観性バイアス

はじめに

労働災害、特に行動災害防止を呼びかける資料は、呼びかけられた労働者が「自分も被災してケガをするかもしれない」と思うよう工夫を凝らして作られてきました。例えば転倒災害への注意を喚起するリーフレットやポスターを見ると、転倒する人のイラストや転倒災害発生件数増加を示すグラフ、どのようなケガがあり得るかが示され、「転倒災害のリスクは誰にでもある」・「どの職場にも転びやすい場所はある」・「意外に重傷になりうる」と視覚的に迫ってきます。しかしながら多くの人は、転倒災害のリスクを認識しつつも、自分が転倒災害でケガをするとはほぼ想定せずに働いています。

あなたは、自身が労働災害に遭うと思いますか?

元来、労働災害は毎日のように発生するものではなく、全労働者が被災するというものではありません。たとえば、特に第三次産業においてその防止対策が呼びかけられている転倒災害すら、1年間に4日以上休業したり死亡したりする人数は小売業でいうと労働者の0.09%程度です(労働力調査基本集計[1]・令和4年労働災害統計[2]より算出)。よほど危険な職場で働いているのでない限り、健康な労働者なら「直近労働災害に遭うことはまずあるまい」と考えていてもおかしくはないでしょう。

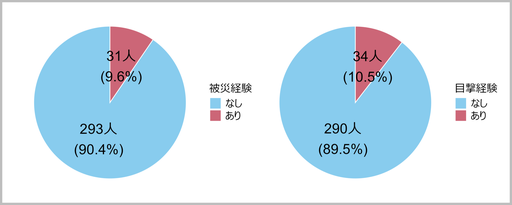

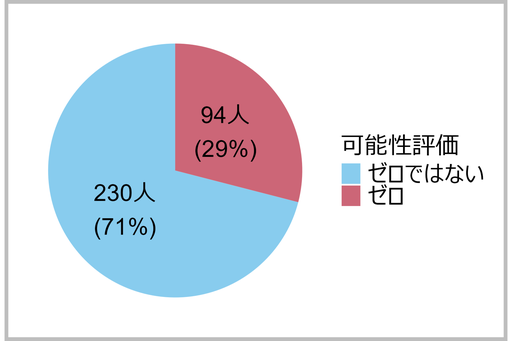

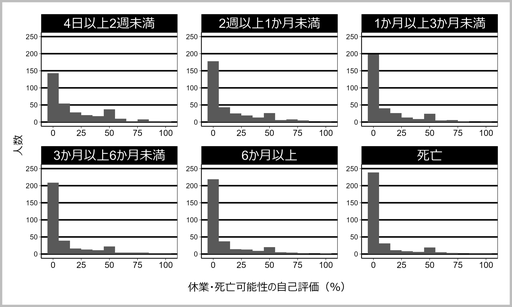

しかしながら一方、4日以上の休業として報告されない転倒やヒヤリハットも考慮に入れると、0.09%は氷山の一角と言えます。我々は最近、第三次産業の小売業労働者を対象に質問紙調査を実施し、経験したことのある労働災害・目撃したことのある労働災害を尋ねました。すると、1割弱の人が転倒災害を経験したと回答し(図1左)、1割強の人が職場で転倒災害を目撃したことがあると回答しました(図1右)。転倒災害は身近な災害で、たとえ自身が転倒災害を経験したり目撃したりしていなくても、同僚や管理者から転倒災害経験談・目撃談を聞いているかもしれないと言えます。一方、自身が1年以内に転倒災害で4日以上の休業をする可能性は何パーセントか重傷度別に予想してもらったところ、3割近い人が全重傷度について「ゼロ」と回答していました(図2、図3に重傷度別内訳)。同僚や管理者から転倒災害経験談・目撃談すら出ないほど安全な職場にいる人がそう回答している、という可能性はあります。それでも、自身が転倒し休業する可能性を完全に想定しない人が3割いるというのは、転倒災害防止を呼びかける上で注意すべきです。

図1 転倒災害を経験あるいは目撃したことがあると回答した人数

図2 転倒して休業・死亡する可能性の自己評価

図3 転倒して4日以上休業・死亡する可能性の自己評価(重傷度別内訳)

「そんなこと、私の身には起きない」という認知傾向

「自分の身に災いが降りかかることはない」、「自分は大丈夫」。この認知傾向は多くの人に共通しており、心理学や認知神経科学などの分野で「楽観性バイアス」と呼ばれています[3]。楽観性バイアスを示すのはヒトだけではありません。鳥やネズミにおいてすら楽観性バイアスが確認されています[4]。この歪んだ現実理解は病的なものではありません。それどころか、うつ傾向とヒトの楽観的傾向とは負の相関を持つことが知られています。つまり、うつ傾向が低い人(心が健康な人)ほど楽観性バイアスが高くなるようです[5]。ムクドリを用いた研究においては、不快な環境に閉じ込められた鳥の楽観性バイアスが低くなるという報告があります[6]。楽観的であることは、健康に日常生活を送る人にとって必然的な傾向なのかもしれません。しかしながら労働災害防止を呼びかける観点では、楽観性バイアスは要注意の認知傾向と言えるでしょう。

労働災害リスク認知の楽観性バイアス

「労働災害リスク認知の楽観性バイアスに特化した最初の研究のひとつは、2010年に公刊された、オーストラリアの大学で教職員・大学院生を対象に行われた質問紙調査です[7]。著者のCarlo Caponecchiaは調査の参加者に、労働安全衛生に関わる9つの出来事(労働災害に遭う・仕事中に誰かをケガさせる等)を含む合計20のネガティブな出来事それぞれについて、「自身にその出来事が起きる確率」と「自分と同じ年齢・性別・職業の標準的な人にその出来事が起きる確率」を評価してもらいました。結果、労働災害についても他の出来事と同様、自分の身に起きる確率は、自分と同じ年齢・性別・職業の標準的な人に起きる確率より低く見積もられる、すなわち楽観性バイアスがかかることが分かりました。ところが、それらの出来事を回避するような安全行動を取る頻度を聞いたところ、楽観度合いが高いからといって安全行動頻度が低くなるというわけではありませんでした。大学で行われた調査の翌年に公刊された論文で、Caponecchiaはもう一人の著者Ian Sheilsとともに、オーストラリアの工事現場作業員を対象とした楽観性バイアス調査を報告しています[8]。工事現場作業員においても楽観性バイアスが観測され、かつ、楽観性バイアスと安全行動頻度の自己評価に相関関係はみられませんでした。

Caponecchiaらの研究とは逆に、Siu Shing Manらによる2022年の論文は労働災害リスク認知の楽観性バイアスと安全・不安全行動との関連を示しました[9]。Manらが対象としたのは香港の工事現場作業員です。Manらは不安全行動をいくつか取り上げ、それらを実行して自分が事故に遭う可能性をほかの同業者と比較するよう求めました。結果、労働災害リスク認知の楽観性バイアスが認められました。さらに、この楽観度合いが高い人ほど不安全行動頻度の自己評価が高いという結果が出ました。

おわりに

上に述べた先行研究は3件とも、労働者による労働災害リスク認知には楽観性バイアスがかかっていることを示しています。一方で、楽観性バイアスが安全行動・不安全行動に結びつくかについては統一した見解がなく、今後の研究が待たれます。労働災害防止を呼びかける観点で楽観性バイアスは要注意の認知傾向ですが、先行研究はまだあまりありません。業種や職掌、国や地域による違いや行動への影響など、労働災害リスク認知への楽観性バイアスについては検証すべきことは多々あります。

実は「楽観性バイアス」は、人が自身の状況をよりよいものにとらえがちであるということを示す、数ある心理学的傾向のひとつです。幾多の心理学的報告が示すところによると、健康な人はしばしば楽観的で、うぬぼれやすく、自分ではコントロールできないような偶然のことでも自分の行為で左右できなくはないと思っているようです。人の一般的な認知的傾向を知ると、行動災害防止を呼びかける難しさに気づきます。一方で、人の一般的認知的傾向を知ることは、人の行動パターンを利用して、明示的な注意喚起や強制なしに安全行動を誘発させるような労働災害防止方法があるかもしれない、という希望にもつながるでしょう。

文献

- 統計局統計調査部国勢統計課労働力人口統計室, "労働力調査." Accessed: Mar. 18, 2025. [Online]. Available: https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003037372

- 厚生労働省, "労働災害統計「休業4日以上の死傷災害に係る労働者死傷病報告 全件データ」." Accessed: Mar. 18, 2025. [Online]. Available: https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/tok/anst00_r04.html

- N. D. Weinstein, "Unrealistic optimism about future life events.," J. Pers. Soc. Psychol., vol. 39, no. 5, pp. 806-820, Nov. 1980, doi: 10.1037/0022-3514.39.5.806.

- M. Lagisz et al., "Optimism, pessimism and judgement bias in animals: A systematic review and meta-analysis," Neurosci. Biobehav. Rev., vol. 118, no. June, pp. 3-17, Nov. 2020, doi: 10.1016/j.neubiorev.2020.07.012.

- D. R. Strunk, H. Lopez, and R. J. DeRubeis, "Depressive symptoms are associated with unrealistic negative predictions of future life events," Behav. Res. Ther., vol. 44, no. 6, pp. 861-882, Jun. 2006, doi: 10.1016/j.brat.2005.07.001.

- S. M. Matheson, L. Asher, and M. Bateson, "Larger, enriched cages are associated with 'optimistic' response biases in captive European starlings (Sturnus vulgaris)," Appl. Anim. Behav. Sci., vol. 109, no. 2-4, pp. 374-383, Feb. 2008, doi: 10.1016/j.applanim.2007.03.007.

- C. Caponecchia, "It Won't Happen to Me: An Investigation of Optimism Bias in Occupational Health and Safety," J. Appl. Soc. Psychol., vol. 40, no. 3, pp. 601-617, Mar. 2010, doi: 10.1111/j.1559-1816.2010.00589.x.

- C. Caponecchia and I. Sheils, "Perceptions of personal vulnerability to workplace hazards in the Australian construction industry," J. Safety Res., vol. 42, no. 4, pp. 253-258, Aug. 2011, doi: 10.1016/j.jsr.2011.06.006.

- S. S. Man, R. Yu, T. Zhang, and A. H. S. Chan, "How Optimism Bias and Safety Climate Influence the Risk-Taking Behavior of Construction Workers," Int. J. Environ. Res. Public Health, vol. 19, no. 3, p. 1243, Jan. 2022, doi: 10.3390/ijerph19031243.