山岳トンネル建設工事における肌落ち事象と鏡吹付け及び1次吹付けコンクリートの有効性について

1.はじめに

肌落ちとは、トンネル工事中に掘削した坑道の先端部分(ここでは「掘削面」と言います。)から岩石が落下することを言います。掘削面から岩石が落下し、その直下に作業員さんがいた場合、重篤な災害になってしまいます。岩石が大きく、また落下高さが高い場合、最悪なケースでは死に至ります。

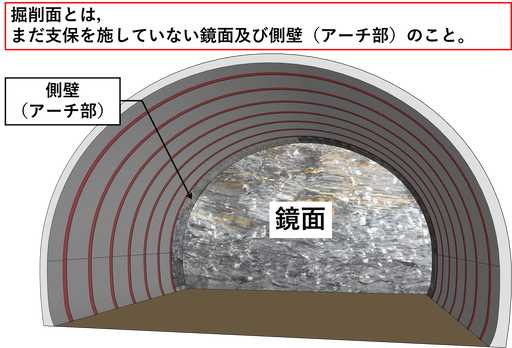

このような肌落ち災害を防止するためには、作業員さんが掘削面に立ち入らなくとも作業できるよう施工機械の自動化・遠隔化技術が本質的安全設計方策になりますが、現在の一般的な技術レベルでは、「鏡吹付け」及び「1次吹付け」が代表的な対策の1つになります。鏡面に対してコンクリートを吹き付けることを「鏡吹付け」、側壁(アーチ部)に対して1次的にコンクリートを吹き付けることを「1次吹付け」と言います。どちらも掘削面からの小規模の肌落ちを防止するために有効な対策です。鏡面はトンネルが進む方向に垂直な面で馬蹄形の形状をしています。まるで鏡のようなので鏡面と言います。一方、鏡面と接していて、トンネルが進む方向と平行な周面を側壁(アーチ部)と言います。

掘削面、鏡面及び側壁(アーチ部)の概略図を以下に示します。

図1 掘削面、鏡面及び側壁(アーチ部)の概略図

また、厚生労働省が発出した「山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン(ここでは「ガイドライン」と言います。)」1)では、発注者等が講ずべき措置として、切羽の調査の結果、「鏡面から岩塊が抜け落ちる」、「鏡面の押出しを生じる」又は「鏡面は自立せず崩れあるいは流出」のいずれかの事項が発生することが予測される場合には、支保パターンIN-2P又はCⅡ-b 以上であっても鏡吹付けの実施について施工者と協議し原則として鏡吹付けの実施を施工者に指示すること、とされています。

支保パターンとは、地山の硬さ、柔らかさに応じて、どのような支持部材(支保構造)を採用するか、決定するためのパターンになります。例えば、支保パターン IN-2P又はCⅡ-b以上といった場合、少なくとも吹付けコンクリートとロックボルトを打設し、IN-2P又はCⅡ-b では上半に鋼製アーチ支保工を設置します。IN-2Pは鉄道のトンネルで、CⅡ-bは道路のトンネルで使用される支保パターンになります。

ガイドラインでは、支保パターンIN-2P又はCⅡ-b以上では、鏡吹付けの実施について施工者と協議と示されていますが、支保パターンIN-2P又はCⅡ-bにおいては、どの程度の大きさの岩石が掘削面から落下してくるのでしょうか?また、肌落ちする岩石の重量に対して、鏡吹付けや一次吹付けは本当に有効なのでしょうか?

ここでは、支保パターンIN-2P又はCⅡ-bにおいて、実際に撮影された肌落ち事象の動画を分析し、肌落ち岩石の大きさを概算しました。また、肌落ち岩石の重量に対して、吹付けコンクリートがそれを支持できるか否か、検討してみました。

2.肌落ち岩石の重量について

ここにアップしている動画は、施工者さんから提供された鏡面からの肌落ち事象を捉えたものです。(Youtube JNIOSH Channnel)

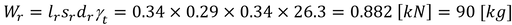

トンネルの直径は約11mです。動画を見ていただくと、岩石が鏡面から剥離して落下している様子が分かります。動画から肌落ち岩石の大きさを概算すると、長辺lr= 34 [cm]、短辺sr= 29 [cm]と求まります。動画には鋼製アーチ支保工も撮影されておりますので、鋼製アーチ支保工の形状(トンネルの直径約11m)から肌落ち岩石の大きさを概算できます。別途、施工者さんから岩石の試験結果も提供を受け、その結果を見ると、鏡面の岩石は頁岩(泥岩)であり、その単位体積重量は26.3 kN/㎥とのことです。したがって、肌落ち岩石の奥行きを長辺と同等と仮定すると、以下のように岩石の重量と重さが求まります。

ここで、dr: 肌落ち岩石の奥行き(= lr = 0.34 [m])、 γt: 肌落ち岩塊の単位体積重量(= 26.3 [kN/㎥])、です。

なお、後述するように、吹付けコンクリートの耐力と肌落ち岩石の重量の比較を行うため、肌落ち岩石の奥行きを長辺と同等として、肌落ち岩石の重量を大きめに見積もっています。また、肌落ち岩石は実際には複雑な形状をしていますので、直方体では表現できませんが、長辺と短辺と奥行きがすっぽりと入る直方体と仮定して、肌落ち岩石の体積を大きめに計算しています。このように、実際の岩石の大きさよりも大きな岩石の重量と吹付けコンクリートの耐力を比較することで、吹付けコンクリートにより支持できうる岩石の大きさを安全側に見積もるようにしています。

肌落ち岩石の長辺は34 cmですので、大したことはないと思いがちですが、直方体と仮定すると、なんと90 kgもの重さがあることが分かります。これは岩石が非常に密に詰まっているため、密度が大きいことに起因しています。水の単位体積重量は9.81 kN/㎥ですので、岩石はおよそ2.7倍の密度であることが分かります。

また、肌落ち岩石の落下高さを動画から別途概算してみると、約4 mであることが分かりました。したがって、重さ90 kgもの物体が4 mの高さから落下することになります。直下に作業員さんがいると重篤な災害になることは明らかです。もし、4 mもの高さから90 kgのおもりが自分に落ちてくることを考えてみて下さい。とても恐ろしい現象であることがお分かりいただけることと思います。

他の肌落ち事象も見てみましょう。ここにアップしている動画は、側壁(アーチ部)からの肌落ち事象を捉えたものです。(Youtube JNIOSH Channel)

ご覧いただくと、岩石が側壁(アーチ部)から落下している様子が分かります。動画から岩石の大きさを概算すると長辺 32 cm、短辺 29 cmと求まり、奥行きを長辺と同等、岩石の形状を直方体と仮定すると、重量は0.781 kN、重さは80 kgと概算されます。このときの落下高さは約2.7 mでした。側壁(アーチ部)からの肌落ち事象もたいへん危険なものです。動画が撮影された時は、丁度アタリトリという鋼製アーチ支保工を建て込むための十分なスペースを確保するため側壁(アーチ部)に出っ張っている岩石を斫る作業が終了したところでした。この動画の後、鏡面と側壁(アーチ部)にコンクリートを吹付け、鋼製アーチ支保工を建て込む作業に入ります。コンクリートは遠隔で吹付けできますが、鋼製アーチ支保工は脚部を据えるために作業員さんが肌落ち岩石の落下地点の付近に立ち入る場合もあります。もし、その時に、重さ80 kgの岩石が2.7 m上空から落下してきたらどうなるでしょうか? 2.7 mの高さはおよそ建物の2階の高さに相当します。とても危険な事象であることが分かります。

それではこのような大きさの岩石を吹付けコンクリートが支持できるか否か、調べてみましょう。

3.吹付けコンクリートの押し抜き耐力について

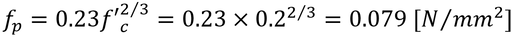

吹付けコンクリートが岩石により押し抜かれる時の強度と吹付コンクリートの圧縮強度の関係は、吹付けコンクリートの押し抜き実験結果から以下の式で示されます2)。

なお、上式は公益社団法人土木学会が発行する「2017年制定 コンクリート標準示方書 [設計編]」3)に記載されているコンクリートの圧縮強度と引張強度の関係式と同等です。つまり、コンクリートが押し抜かれる時の強度は引張強度と同等になります。

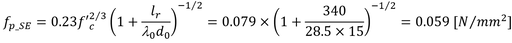

コンクリートを鏡面及び側壁(アーチ部)に吹き付けてから数分後には鋼製アーチ支保工を建て込むため作業員さんが掘削面に立ち入ることから、その時の吹付けコンクリートの圧縮強度を求めてみます。海外の基準になりますが、英国及び欧州規格であるBS EN 14487-1:2022 "Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity" 4)で6分後のJ2クラスの吹付けコンクリートの圧縮強度の下限値を0.2 N/mm2と定めています。6分未満の吹付けコンクリートの圧縮強度は定義されていないので、少なくとも吹付けてから6分は待機することが望ましいと思います。または、鏡面及び側壁(アーチ部)のうち、立ち入る箇所から先んじて吹き付けることも効果的です。上式から、6分後のJ2クラスの吹付けコンクリートの押し抜き強度は0.079 N/㎟となります。

しかしながら、コンクリートの強度は、コンクリートの寸法が大きくなるほど、潜在的な弱部の影響を受け、強度が低下することが知られています。これを寸法効果と言います。Baźant & Cao (1987)5)によると、寸法効果を考慮したコンクリートの押し抜き強度は以下の式で示されます。

寸法効果を考慮したコンクリートの押し抜き強度は、0.059 N/㎟となり、先の0.079 N/㎟と比較して、少し強度が小さくなったことがお分かりいただけると思います。寸法効果を考慮することも吹付けコンクリートの強度を過大評価せず安全側で検討するためには必要な計算になります。

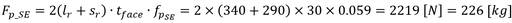

次に、吹付けコンクリートの押し抜き耐力は、吹付けコンクリートと付着している岩塊の周長と吹付け厚さから以下の式で示されます2), 6)。

ガイドラインによると、支保パターンIN-2P又はCⅡ-bにおいては、吹付け厚さ30 mmを最低限確保することとされていますので、ここでは吹付け厚さを30 mmとしています。

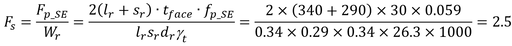

なお、上記の式は、肌落ち岩石の長辺と短辺が一様に吹付けコンクリートと付着し、一様に吹付けコンクリートを押し抜くことを想定しています。もし、肌落ち岩石の長辺又は短辺が付着している吹付けコンクリートのうち、いずれかの箇所に肌落ち岩石の重量(荷重)が局所的に作用してしまうと、吹付けコンクリートの耐力が低くなることも考えられます。そこで、安全率を以下の式により求めてみます。

上式から安全率が2.5と求まり、ある程度の局所的な荷重がかかってしまったとしても、吹付けコンクリートの押し抜き耐力Fp_SEが、肌落ち岩石の重量Wr よりも大きく、吹付け厚さtface= 30 [mm]の場合、吹付けコンクリートによりこの肌落ち岩石の重量を支持できうることが分かります。

前述した側壁(アーチ部)からの肌落ちについても、鏡面からの肌落ち岩石よりも長辺が短いため、吹付けコンクリートにより支持できうることが分かります。

なお、吹付け厚さtfaceは、安全率の計算において分子に位置していますので、吹付け厚さが薄くなると、安全率も下がることが分かります。もし、吹付け厚さtfaceが10 mmの場合、安全率は0.84となり1を下回りますので、肌落ち岩石の重量を支持できなくなります。したがって、適切な吹付け厚さを確保することが非常に重要です。

4.まとめ

肌落ち事象の動画から肌落ちの重量を概算し、吹付けコンクリートの耐力と比較することで、吹付けコンクリートの有効性を検討してみました。

ここで示した事例はほんの2つの事例ですが、支保パターンIN-2P又はCⅡ-bにおいても、鏡吹付け及び一次吹付けにより支持できうる大きさの岩石が落下してくることが分かりました。そこで、鏡面及び側壁(アーチ部)からこのような岩石を落下させないためにも、作業員さんの命を守るためにも、鏡吹付け及び一次吹付けは非常に重要な対策であることが分かります。

当然ながら、吹付けコンクリートの厚さが不足すると、支持できうる岩石の重量も小さなものになります。そのため、はね返り率を考慮した吹付けコンクリートの施工数量 [㎥]から、余掘を考慮した鏡面及び側壁(アーチ部)の面積 [㎡]を除すことで、吹付け厚さ [mm]を厳密に管理することが求められます。また、吹付け厚さを非接触で多点計測し、吹付け厚さを適切に管理することも有効です。施工者さんは、いずれかの方法で発注者さんに適切に吹付け厚さを管理7)していることを報告することが望ましいと考えています。

参考文献

- 厚生労働省: 山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドライン,

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40441.html. (2024年11月15日閲覧) - Naotaka Kikkawa, Sinya Ito, Akihiro Hori, Kikuo Sakai, Nobutaka Hiraoka: Punching fracture mechanism and strength formula of early-age shotcrete, Tunnelling and Underground Space Technology, Volume 110, April 2021, 103765, 2021.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0886779820307197. (2024年11月15日閲覧) - 土木学会 コンクリート委員会, コンクリート標準示方書改訂小委員会, 委員長 宮川豊章 編: 2017年制定 コンクリート標準示方書 [設計編], 公益社団法人土木学会, 丸善出版(株), pp. 38 - 39, 2017.

- BS EN 14487-1:2022 "Sprayed concrete - Part 1: Definitions, specifications and conformity", https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/833412bc-f5c2-48bb-99b5-ff3335260b1c/en-14487-1-2022. (2024年11月15日閲覧)

- Baźant, Z.P. & Cao, Z.: Size effect in punching shear failure of slabs, ACI Struct. J., pp. 44 -53, 1987.

- Bernard, E.S.: Influence of geometric factors on the punching load resistance of early-age fibre reinforced shotcrete linings, Tunnelling and Underground Space Technology, Vol. 26, Issue 4, pp. 541 - 547, 2011.

- 厚生労働省: 山岳トンネル工事の切羽における肌落ち災害防止対策に係るガイドラインに関する問答について, p. 12,

https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001257751.pdf. (2024年11月15日閲覧)