ベリリウム感作・慢性ベリリウム症における免疫学的検査の重要性と課題討

1.はじめに (ベリリウムの産業利用とベリリウムによる健康影響)

ベリリウムは原子番号4 番の軽量かつ強靱な金属であり、物理化学的に安定で電気や熱伝導性が高い上に、非磁性であること、X線透過性高いことなど優れた特性をもつ物質です。そのためベリリウムは主に銅との合金として航空・宇宙・軍事産業、電子・機械産業、原子力産業、医療産業など、非常に多岐にわたる産業で利用されています。また、身近な製品中ではパソコン、携帯電話、デジタル家電、ゴルフクラブ、自転車、釣竿などの部品にベリリウム銅が使用されています。このようにベリリウムは産業上非常に重要であると同時に、消費者としての我々が、現代生活を送る上でも欠かせない金属であるといえます。その一方で、原材料レベルでベリリウムを扱う労働者の中には、ベリリウムばく露による健康障害が現れることがあることも事実です。ベリリウムによる健康影響として重要なものは、ベリリウム感作に端を発する慢性ベリリウム症と、肺がんがありますが、本メルマガではベリリウム感作・慢性ベリリウム症について取り上げ、ベリリウム感作をどのようにして判定するかという点について、従来から実施されている検査法及び、現在の我々の取り組みについて紹介したいと思います。

2.ベリリウム感作について

まず、「感作」とは何か?ということについて説明します。私たちの体には、外界から進入してくる異物に対する自己ディフェンスとして「免疫」と呼ばれる働きが備わっています。異物(アレルゲン)が体の中に入ってくると、ある種の免疫を担当する細胞が、その分子的形状を認識し、次に同じアレルゲンが進入してきたときに、効率的に活性化し、そのアレルゲンを排除する仕組みがあります。この一連の仕組みの中で、免疫細胞がアレルゲンの分子的形状を認識した段階が「感作」という状態になります。ベリリウム感作の場合、まだ完全には解明されていませんが、微細粒子状の形で肺内に取り込まれたベリリウムの粒子表面からベリリウムイオンが遊離し、ベリリウムイオンとある種の生体内ペプチドが結合した複合体が、免疫細胞に認識されることで、ベリリウム感作が成立すると考えられています*1。また、感作の特性上、ばく露量依存性がなく、ごく微量のばく露によってもベリリウム感作が成立することがあると考えられています。実際に、ベリリウムを直接扱わない労働者(事務職員、ガードマン)や、ベリリウムを扱う労働者の配偶者や子供が感作した例があることが報告されており、これは、ベリリウムを扱った労働者の衣類等に付着したベリリウムによる二次ばく露よって感作したものと推測されています*2, 3。では、ベリリウムばく露を受けた集団の全員がベリリウム感作状態になるのか?というと、そういう訳ではないと考えられています。ちょうどこのメルマガを執筆している3月中旬の時期は花粉飛散の真只中でありますが、花粉症にも症状が重い人から軽い人、まったく花粉を感じない人がいます。この差異には、遺伝的素因が大きく関わっていると考えられています。花粉と同様に、ベリリウムに対しても感作しやすい遺伝的素因があると考えられています。近年の研究によると、ベリリウムに感作しやすい遺伝的素因の一つとして、HLA-DPB1と呼ばれる免疫応答の制御に深く関わっている遺伝子に、ある特徴的な塩基配列が存在することが報告されています*4, 5。実際に、ベリリウムを取扱う労働者を対象としたこれまでの疫学研究から、その特徴的な塩基配列を有する場合、そうでない場合に比べて2–20倍ほどベリリウムに感作しやすいことが報告されています*6。なお、米国環境有害物質・特定疾病対策庁によると、ベリリウム作業従事者の1%–16%で生涯にベリリウムばく露による感作が生じていると報告されています*7。

3.慢性ベリリウム症について

前項で、感作状態は、免疫細胞がアレルゲンの分子的形状を認識した段階であると説明しました。この段階は再び同一アレルゲンが生体内に進入してきたときに備えている段階であると言えます。実際に再度同じアレルゲンが進入すると、すでにその分子的形状を免疫細胞が認識済みであるため、速やかに然るべき免疫反応を惹起し、生体を守ることができます。しかしながら、この免疫反応が継続的であったり、過剰であると、炎症等により逆に自己を傷つけてしまいます。これをアレルギー反応と呼びますが、慢性ベリリウム症は、ベリリウム感作の後、アレルギー反応により症状が進行した形態ということができます。慢性ベリリウム症は、病理学的には肺の肉芽種性炎症性病変として特徴付けられ、臨床的には、患者は咳嗽や呼吸困難を示すことが知られています。一方で、ベリリウム感作状態は、病理学的にも異常はなく、臨床的にも無症状です*7。また、ベリリウム感作状態から慢性ベリリウム症に発展するのは一部であると考えらえています(感作者が将来的に慢性ベリリウム症に発展するリスクは6–8%/年)*8。慢性ベリリウム症に発展する平均年数は6–15年と推測されていますが、数週間以内に感作が成立し、慢性ベリリウム症に発展した例もあれば、逆に、感作後30–40年間、慢性ベリリウム症に発展しなかった例も報告されています*9, 10。いずれにせよ、労働者のベリリウム感作が疑われる場合、早期にそれを発見し、さらなるベリリウムばく露から労働者を守り慢性ベリリウム症に発展させないよう然るべき対応をとることが重要であると言えます。また、慢性ベリリウム症に発展してしまった場合においても、わが国では労災補償の対象になっているため、慢性ベリリウム症であることを正確に判定することは業務上疾病として認定し、医学的治療を行う上で重要です。それでは、どのようにしてベリリウム感作状態または慢性ベリリウム症の判定をするのでしょうか?ベリリウム感作は臨床的には無症状です。また、慢性ベリリウム症は、肺サルコイドーシスと呼ばれる別の肉芽種性疾患と病理学的・臨床的所見が酷似しており、その両者の鑑別は非常に難しいと言われています。現在、ベリリウム感作または慢性ベリリウム症の判定には、ベリリウムに対する免疫反応を利用した「ベリリウムリンパ球幼若化試験 (BeLPT: Beryllium Lymphocyte Proliferation Test)」という免疫学的検査の結果が決め手となっています。次項ではBeLPTについて説明します。

4.ベリリウムリンパ球幼若化試験(BeLPT)-トリチウムチミジン取込み法について

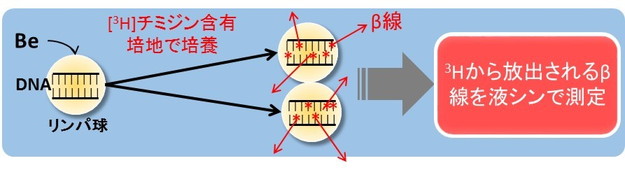

上述の通り、ベリリウム感作者・慢性ベリリウム患者の免疫を担当する細胞は、ベリリウム刺激によって活性化する性質があります。ここでターゲットとなる免疫細胞の一つが、末梢血や組織液中に含まれるリンパ球になります。実際のBeLPTでは、検査対象者の血液を採取し、密度勾配遠心法によりリンパ球を分離します。分離したリンパ球をシャーレに播種し、そこに硫酸ベリリウム(BeSO4)を数段階の濃度で加え、リンパ球にベリリウム刺激を与えます。ベリリウムによる刺激を受けた時に、感作が成立しているリンパ球では細胞分裂による増殖が盛んになることが知られています(この反応はリンパ球の幼若化と呼ばれています)。なお、ベリリウム感作が成立していないリンパ球は、ベリリウム刺激を与えても幼若化反応は起こりません。BeLPTでは、この細胞分裂を指標に、ベリリウムに感作しているか否か、または、慢性ベリリウム症か否かを判定します。では次に、どのようにして、その細胞分裂を検出するのかという点について、現在一般的にBeLPTで実施されているトリチウムチミジン取込み法の説明をします。リンパ球が細胞分裂するということは、自己と同じ構成をもつ細胞を分裂により新たに生産することを意味しており、この際、元のリンパ球中のDNAも、新たに生産されるリンパ球のためにコピーされます。DNAの構成材料の主たるものには、アデノシン (dA)、チミジン(dT)、グアノシン(dG)、シチジン(dC)がありますが、図1に示すように、この材料の中に放射性同位元素 ([3H]トリチウム)で目印をつけた[3H]チミジンを混ぜておくと、リンパ球はDNAをコピーする際に、[3H]チミジンも使って新しいDNAを作るため、細胞分裂で新しくできたリンパ球には、放射性同位元素を含んだDNAが存在することになります。その後、リンパ球からDNAを抽出して、[3H]チミジンから放出される放射線(β線)を液体シンチーレーターでカウントすることで、細胞分裂の有無を検出します。

図1 トリチウムチミジン取込み法の概念

評価においては、ベリリウム刺激なしのコントロールとベリリウム刺激ありのサンプルにおけるベータ線カウント数の比をとり、規定の数値で陽性・陰性の線引きをします。このトリチウムチミジン法では放射性同位元素を利用しているため、非常に鋭敏に細胞分裂を検出できるという利点があります。実際に我々が実施したときの結果例を表1に示します。

| ベリリウム刺激なし β線カウント数平均 (cpm) N=4 | ベリリウム刺激あり β線カウント数平均 (cpm) N=4 | 比率 (SI) (刺激あり/刺激なし) |

|

| Aさん | 81.3±9 | 92.3±4 | 1.1 |

| Bさん | 36.3±7 | 28410.6±5095 | 789.2 |

ベリリウム感作がないAさんでは、ベリリウム刺激なしとありのサンプルにおけるβ線カウント数の比は1に近いですが、ベリリウム感作をしているBさん(慢性ベリリウム症)では、ベリリウム刺激した時のβ線カウント数は、コントロールに比べ、数百倍にもなっています。しかしながら、当該方法は、この鋭敏さゆえに、検査毎における値の変動が大きいことや、検査手法のテクニカルな理由で測定値自体のバラツキが大きいなど、しばしば判定を困難にする場合があると認識されています。なお、当該試験方法における陽性・陰性の判断の基準値には、世界共通のものが存在しませんが、米国エネルギー省(DOE)が公表している「標準BeLPT法*11」による基準を参考にして、ベリリウム刺激をした時のβ線カウント数を、ベリリウム刺激なしの時のカウント数で除した値 (Stimulation Index: SI)が2.5以上を陽性とする場合が多いようですが、SI=4以上で陽性、SI=2.5–4はボーダーとしてクッションを置いている場合もあります。上例のように、SIが数百になる場合は問題になりませんが、判断が難しくなるのは、陽性・陰性の線引きをする基準値前後においてバラツキが大きい場合や、再度検査した場合に前回の測定値と大幅に値が異なる場合です。表2はDOE標準BeLPT法に記載されていた実測値の一例です*11。n=4で実施されていますが、一目見て値のバラツキが大きいことが理解できます(ちなみに、この例では陽性・陰性判断のボーダーラインにあり、再検査が必要とされています)。

| β線カウント数 (cpm) | ||||

|---|---|---|---|---|

| ベリリウム刺激なし | 969 | 2265 | 1743 | 728 |

| ベリリウム刺激あり | 3368 | 7221 | 2452 | 1634 |

表3には、ある検査機関で実施された4名の方(C, D, E, Fさん)の特定期間内における6ヶ月おきのBeLPTの例を示していますが、検査毎でSIの変動が大きく、2.5を超えるときもあれば、超えない場合もあり、非常に悩ましい結果となっています。なお、一度感作した場合、その免疫記憶は相当期間持続するものと考えられるため、この変動はトリチウムチミジン取込み法の特性と理解するのが自然だと考えられます。

| SI (表の左側ほど検査日が新しい) | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Cさん | 0.72 | 1.12 | 2.93 | 0.38 | 0.76 | 0.69 |

| Dさん | 1.31 | 2.93 | 1.38 | 1.88 | 4.46 | 3.16 |

| Eさん | 0.55 | 1.16 | 2.39 | 1.47 | 0.56 | 1.36 |

| Fさん | 1.89 | 2.84 | 13.03 | 2.51 | 1.5 | 3.71 |

DOEによれば、トリチウムチミジン取込み法において、繰り返し陽性判断の値が出た場合においても、実際にベリリウムに感作しているのは50%程度と見積もられています(残り50%は偽陽性ということになります)*11。一方で、このように検査毎に値が大きくぶれると、慢性ベリリウム症の認定を困難にするのみならず、その症状の進行に合わせた医学的処置も難しくなると考えられます。また、ベリリウム感作状態にある労働者のスクリーニングにおいて偽陽性・偽陰性が頻発すると、ご想像の通り、現場の混乱は必至です。それゆえに、ベリリウム感作をより正確に判断できる手法の開発は、現場ニーズに直結した非常に重要な研究課題であります。次項はこのことに関して、現在我々が取り組んでいることを一部紹介します。

5.JNIOSHの取り組み

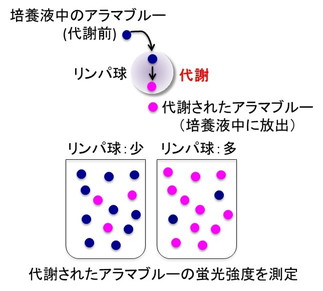

図2 アラマブルー法の原理

前項で、ベリリウム感作が成立しているリンパ球ではベリリウム刺激によって細胞分裂が盛んになっていることを説明しました。細胞分裂の結果、細胞数は増加します。したがって、細胞数を評価することができる方法は、BeLPTに応用できる可能性があるということになります。細胞数の評価方法は、細胞を直接計数する方法から、生化学的指標を利用する方法まで様々な方法が存在します。詳細は割愛しますが、我々は放射性物質を使わないこと、手法が簡便であること、かつ測定値のバラツキが小さいことを条件に、種々の方法を培養リンパ球細胞を用い検証してきました。その結果、アラマブルー法という手法が、今回の目的に最も適っていると結論しました。アラマブルー法ではレサズリン(別名:アラマブルー)と呼ばれる化学物質を指示薬として用い、これがリンパ球の中で代謝されて蛍光性色素レゾルフィンという物質に変換される現象を利用します。図2に示すアラマブルー法の原理イメージのとおり、細胞数が多いほど、蛍光性色素レゾルフィンの生成量が多くなりますので、その分蛍光強度が強くなります。これを蛍光プレートリーダなどで測定します。なお、培養リンパ球において、細胞数と蛍光値の関係を確認した実験 (n=5)では、細胞数500–100万個の範囲で細胞数と蛍光値は直線関係になり、各測定ポイントにおける変動係数は最大でも0.03であったため、バラツキは相当小さいものと考えられます。細胞数の評価はアラマブルー法を応用することを決定した後、我々は所内ボランティア、さらには慢性ベリリウム症患者の方から血液提供を受け、リンパ球の培養諸条件(培養液の種類、血清の種類・濃度)や、BeLPT実施条件 (BeSO4の作用濃度、培養日数、レサズリン添加タイミング)等を一から徹底的に検討してきました。特にBeSO4の作用濃度に関しては、DOEによるBeLPTをはじめ、大抵の場合、1, 10, 100–Mの3濃度のみで検査し、その中で一番反応性が高かった濃度をもって評価していますが、実際のところ、BeSO4が高濃度になるとBeSO4の毒性影響により幼若化反応が抑制されてしまうケースが多いことに気づき、我々はBeSO4作用濃度をより細かく設定することで、感作リンパ球が最も細胞分裂が活発になるBeSO4の作用濃度範囲を見出し、その範囲で濃度依存的な幼若化反応を検出することに成功しています。また、表4は、健常者Gさんとベリリウム感作者Hさんのアラマブルー法におけるBeLPTの結果の一部を示しますが、トリチウムチミジン法でみられたような大幅な値のバラツキは見られていません。

| 対象者 | ベリリウム 刺激の有無 | アラマブルー法蛍光値 (N=4) | SI | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Gさん | なし | 10811 | 10805 | 11360 | 11693 | 0.94 |

| あり | 10334 | 10600 | 10808 | 10177 | ||

| Hさん | なし | 9977 | 11942 | 11764 | 10599 | 2.51 |

| あり | 28377 | 24584 | 28380 | 29759 | ||

一方、前項で触れたように、トリチウムチミジン取込み法によるBeLPTでは陽性・陰性判定はSI=2.5付近に設定されていることが多いのですが、アラマブルー法を応用したBeLPTは初めての 試みになりますので、そのような判定基準値等がまだ定まっていません。現在、我々はその基準値の策定を含め、総合的なベリリウム感作評価法の確立に向けて、科学的エビデンスを蓄積しているところです。

6.最後に

前項までに、臨床的に無症状であるベリリウム感作者を判定するためには、あるいは他の肺疾患と区別して慢性ベリリウム症であることを認定するためには、BeLPTのような免疫学的検査の実施が必須であることを述べてきました。一方で、現行のBeLPTは、その精度・信頼性に不安があることや、放射性同元素を使用するため、特定の施設でしか実施できない等の問題があり、十分に普及していないのが現状です。それゆえ、現在、我々が開発の最終目標に掲げているような、放射性同位元素を使用せず、精度・信頼性が高い免疫学的検査法の確立と普及が今後重要となってくると考えられます。冒頭に記載した通り、ベリリウムは我が国の基幹産業を支える重要な物質でありますが、それを取り扱う労働者の健康はその基幹産業の基盤になるものですので、我々の研究を早期に現場還元できるよう引き続き鋭意研究に取り組んでいきたいと考えています。

7.参考文献

- Silveira LJ. et al. (2012) Chronic beryllium disease, HLA-DPB1, and the DP peptide binding groove. J Immunol., 189, 4014-4023.

- Newman LS. and Kreiss K. (1992) Nonoccupational beryllium disease masquerading as sarcoidosis: identification by blood lymphocyte proliferative response to beryllium., Am. Rev. Respir. Dis. 145, 1212-1214.

- Kreiss K. et al. (1993) Epidemiology of beryllium sensitization and disease in nuclear workers., Am Rev Respir Dis., 148, 985-991.

- McCanlies EC. Et al, (2003) HLA-DPB1 and chronic beryllium disease: a HuGE review. Am. J. Epidemiol. 157, 388-398.

- McCanlies EC. Et al. (2004) The association between HLA-DPB1Glu69 and chronic beryllium disease and beryllium sensitization. Am. J. Ind. Med. 46, 95-103.

- Weston A. et al, (2005) Immunogenetic factors in beryllium sensitization and chronic beryllium disease. Mutat. Res. 592, 68-78.

- Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) (2008) Case Studies in Environmental Medicine Beryllium Toxicity, WB1095.

- Newman LS. Et al. (2005) Beryllium sensitization progresses to chronic beryllium disease: a longitudinal study of disease risk. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 171, 54-60.

- Newman LS. and Maier L. (2001) Beryllium. In: Clinical environmental health and toxic exposures. Sullivan J, Krieger G, editors. 2nd ed. Philadelphia: Williams & Wilkins. p. 919-26.

- Glazer CS. and Newman LS. (2003) Chronic beryllium disease: don’t miss the diagnosis. J. Respir. Dis. 24, 357-363.

- U.S. Department of Energy: Beryllium lymphocyte proliferation testing (BeLPT), DOE SPECIFICATION 1142-2001