電動ファン付き作業服にプラスアルファ

—打ち水インナーの冷却力—

■ 近年の日本の猛暑と熱中症

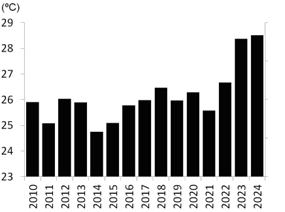

ここ数年の地球温暖化による気温上昇は、国連が「地球沸騰化」と名付ける程に顕著です。そのネーミングを裏付けるように、気温(乾球温度)だけでなく湿球温度(湿度と風の影響を含んだ温度)の上昇が、降水量の多い世界の各地域で起こっていることが最近の報告で明らかになっています(1)。もともと湿気の多い国の都市部において顕著で、過去20年でより蒸し暑くなっています。日本も降水量の多い地域に含まれますので、例外ではありません。環境省が熱中症警戒アラートの基準として測定するWBGT(Wet Bulb Globe Temperature、いわゆる暑さ指数)を見ると、昨年と一昨年の東京の夏季の平均WBGTは例年より高くなっています(図1)。これはWBGT算出に含まれる湿球温度と黒球温度(輻射熱の影響を含んだ温度)の上昇による影響です。猛暑が体に堪えると感じるのは、より蒸し暑くなっていることと、高温になる時間が長くなっていることによります。

熱中症は、「高体温障害」と呼ばれる病気の中の1つで、体温の上昇に起因する体の組織および臓器障害です。短時間で死に至る可能性がある病気であり、健康な人でも発症する可能性があります。死に至らない場合でも、脳や臓器に障害が残ることもあります。熱中症が発症する詳しいメカニズムは十分にわかっていませんが、深部体温(脳や内臓など重要な臓器内の温度)の過度の上昇がポイントであることは明らかになっています。したがって、深部体温をなるべく上げないようにすること、仮に上がりすぎた場合には速やかに下げる処置をすることが重要になります。

図1 東京における湿球黒球温度(WBGT:暑さ指数)の推移。

7~9月の日中の平均値。環境省のデータより作図。

■ 具体的な熱中症対策の方法

労働者向けの熱中症対策については、厚生労働省の熱中症対策のホームページにおいて毎年アップデートされた内容で記載されています。これだけやっておけば大丈夫というものではなく、予防対策は多岐にわたりますが、重要なポイントは以下の7点です。

① 暑熱環境リスク(WBGT)を把握する

② 休憩時間・場所を設ける

③ 管理体制を整え教育を行う

④ 水分・塩分補給をこまめに行う

⑤ 身体を冷やす

⑥ 暑さに慣れる期間を設ける

⑦ 食事や睡眠など健康管理を怠らない

これらはすべて深部体温をなるべく上げないようにすることにつながりますが、このうち⑤は最も直接的です。身体も物体ですから、熱いものは冷やせばいいのです。したがって、深部体温を下げる一番の方法は、水風呂に入ることです。これは設備が整った環境であれば実施できますが、多くの作業現場では現実的ではありません。また、休憩中であれば実施できる方法ですが、作業中はどのように身体を冷やして深部体温が上がらないようにすればいいのでしょうか?これまでに様々な身体冷却方法が研究されてきましたが、現在のところ、作業に支障がないように機動性を保ちながら実用的に身体を冷やす方法は、保冷剤入りのクールベストもしくは電動ファン付き作業服の着用の2つです。しかし、どちらも深部体温が上昇するのを抑える効果はあまりありません。皮膚の表面の温度を下げたり、涼しい感覚を生じさせたりする効果はあるため、暑さで集中力や注意力が落ちたりすることを防ぎます。

■ 電動ファン付き作業服の普及

今や電動ファン付き作業服は、建設業や製造業など多くの現場で使用されるようになりました。クールベストは保冷剤を冷やしておく手間がありますが、電動ファン付き作業服の場合は充電バッテリーがあればファンを稼働させることができます。近年参入するメーカーが増え、価格や種類のバリエーションも広がってきました。実は、このような普及は日本だけです。地球温暖化は世界的な問題ですが、東南アジア諸国では価格の問題から浸透しておらず、アメリカや中南米などでは薄着のTシャツだけの方が良いという考え方が根強くあります。日本は作業の安全上、夏でも作業服(ジャケット)を着ることが普通でしたので、そこにファンが付いた作業服に変わっただけで、受け入れやすかったのだと思います。

学術的には1980年代に米国の研究グループ(2)が、「衣服内換気」としてホースを使って常温の風を衣服内に通すという方法で始まりました。その後、各国でサーマルマネキンを用いた被服学的研究や、現在のウェアラブルの形での被験者実験やフィールドでの調査が行われるようになっています。

しかし、前述の通り深部体温の上昇を抑える効果を電動ファン付き作業服はほとんど発揮しないので、真の熱中症対策とするにはどうすればいいのでしょうか?これだけ日本で浸透してきた状況を考えると、上手く使わない手はないと思いました。何かプラスアルファをして効果を上げられないかと。

■ 汗だけに気化熱を頼らない、という発想

筆者は安衛研で数年前から高年齢労働者の問題に取り組んでいます。職場での熱中症による死傷者のうち、50歳代および60歳代の割合が近年増えています。歳をとると様々な機能が衰えますが、体温の調節機能も弱まり、汗をかく量が減ることが最も顕著です。汗は蒸発することで気化熱となり、深部体温が上がらないように作用します。加齢によって汗の量が減れば気化熱も減るため、深部体温は上がりやすくなってしまいます。その対策を考える中でふと思いつきました。必ずしも汗である必要はないのです。蒸発するのであれば、どんな水でも気化熱を生みます。したがって、汗の代わりになる水を使えばいいですが、ただ衣服を濡らすだけでは蒸発効率が上がりません。電動ファン付き作業服と組み合わせて、インナーTシャツを湿らせておけば、気化熱がより促進されることになります。

ちなみに、人間以外の動物のほとんどは汗腺が極端に少なく、汗を有効にかくことができません。しかも哺乳類の多くは毛に覆われており、夏でも寒さ仕様になっています。そのため、ネズミなどは暑いときに、前肢を器用に使って唾液を体中に塗り付けます。通常は毛のない尻尾に血流を送って熱を逃がすネズミですが、間に合わないときはそのような手段をとります。わずかな水分でも気化熱は深部体温の上昇を抑えるために有効に働くのです。

■ 人工環境室で冷却力を試す

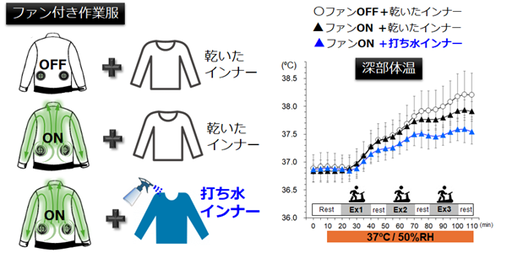

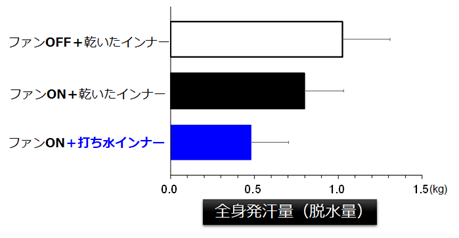

室温と相対湿度を調節できる人工環境室において、室温37℃・相対湿度50%の設定で、被験者に電動ファン付き作業服を着用してもらい、乾いたインナーを着てファンを回さない場合、乾いたインナーを着てファンを回す場合、湿らせたインナーを着てファンを回す場合の3パターンで、運動中の深部体温の変化と全身発汗量を観察しました(3)。乾いたインナーでファンを回すだけでは深部体温の上昇は少ししか抑えられませんでしたが、湿らせたインナーを着てファンを回すことで、深部体温の上昇は大きく抑えられました(図2)。ファンを回さないと暑い中での運動によって1Lほどの汗をかきますが、湿らせたインナーを着てファンを回すとその半分くらいに抑えられました(図3)。予め含ませておいた水が、汗の代わりになっていることを示しており、脱水にならないよう貴重な体内の水分を保持することができます。ちなみに、インナーを湿らせる水の量は350mLで、2時間経つと乾ききってしまいます。

図2 3つの組み合わせにおける、暑熱環境下の運動による深部体温(直腸温)の変化

0分の時点でファンの稼働または打ち水を実施した。文献3より作図。

図3 3つの組み合わせにおける、暑熱環境下の運動による全身発汗量。文献3より作図。

■ 身体に打ち水をする

夏に地面に水を撒く「打ち水」は古くから行われてきた涼を求める日本人の知恵です。「Uchimizu」とそのまま国際的な学術誌にも掲載され、伝統的かつ実用的な方法として評価されています。前述したインナーを湿らせる方法は、この打ち水と冷やす仕組みは同じで、地面が身体に置き換わった形になります。インナーが湿っているなんて不快ではないの?と思われるかもしれません。経験的に汗が不快と思う理由は、衣服内に湿気が閉じこもっているためで、電動ファン付き作業服を着てファンが回れば、衣服内の湿気はどんどん飛んでいくので、不快感は和らぎます。しかも自分の汗は減るので臭いの心配も少なくなります。

電動ファン付き作業服と併せて行うこの方法を「打ち水インナー」と名付けましたが、今のところ室温40℃・相対湿度30%、および室温32℃・相対湿度80%の暑さの条件(どちらもWBGT31.5℃)まで効果を確認しています。それ以上の暑さで効果があるかどうかは不明なため今後検討する予定です。近年は最高気温が40℃に達する地域も増えましたが、熱源のある作業現場や農業用ハウス等で室温が40℃を超える場合は逆効果になる可能性もあるため、電動ファン付き作業服の使用は控えることをお勧めします。WHO(世界保健機関)は扇風機の使用は40℃以下であることを推奨していることも関係しています(4)。

引用文献

- Zhang K, Cao C, Chu H, Zhao L, Zhao J, Lee X. Increased heat risk in wet climate induced by urban humid heat. Nature, 617(7962):738-42, 2023.

- Shapiro Y, Pandolf KB, Sawka MN, Toner MM, Winsmann FR, Goldman RF. Auxiliary cooling: comparison of air-cooled vs. water-cooled vests in hot-dry and hot-wet environments. Aviat Space Environ Med, 53(8):785-9, 1982.

- Tokizawa K. Effects of wetted inner clothing on thermal strain in young and older males while wearing ventilation garments. Front Physiol, 14:1122504, 2023.

- World Health Organization (WHO) Heat and Health, 2024. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/climate-change-heat-and-health