産業化学物質ばく露による労働者の生殖影響について

1.はじめに

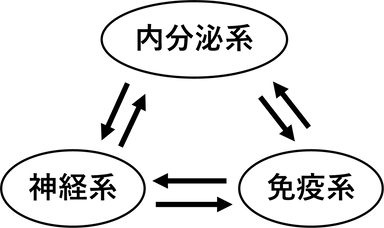

生命は個体の生存・種の維持の調節機構として3つの主な制御システム(内分泌系・神経系・免疫系)によって支えられ、身体にはホメオスタシスという機能が備わっています(図1)。これはからだの内や外の環境変化への対応として、内部の状態を一定に保とうとする機能が働くことであり「恒常性の維持」ともいいます。例えば、気温が低い時は寒冷刺激によって脳の特定の一部からの指令によって身体を震わすことによって体温を上げ、また雑菌が体内に侵入してきたときに異物を排除する反応が起きることによって、正常な状態に戻し、身体を一定の体内環境に保とうとします。内分泌系については「ホルモン(hormone)」(ギリシャ語でホルマオ、「呼び覚ます」の意味)という情報伝達物質が内分泌器官から分泌されることから、内分泌系をホルモン系と言い換えるとわかりやすいでしょう。ホルモン分泌は内分泌腺から血中に放出されるゆっくりとした反応であり、持続性があるのが特徴です。そして、血液中ではng/mlやpg/mlといった単位で表される極めて低い濃度(それぞれ1ng=10-9gと1pg=10-12gに相当)のホルモンが、標的の細胞に存在する特定の化学構造を有する受容体に結合して、情報を伝えるといった手段で生命を動かしていくことが特徴です。一方、神経系では情報伝達物質としての神経伝達物質が神経末端からシナプス間隙に放出される速い反応がみられます1)。このような系がお互いに協調し、私たち生命体は身体のバランスを保つ仕組みを有しています。

図1 内分泌系・神経系・免疫系が協調して恒常性の維持が保たれる

2.生殖とは

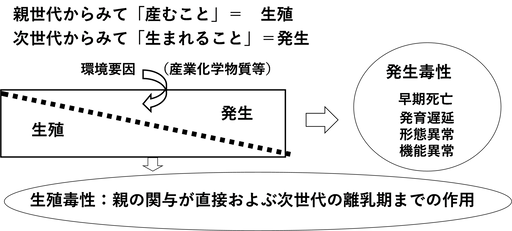

まず「生殖」とはいったい何でしょうか。生殖とは生物が自己と同種の新しい個体を生み出すことであり、生命の連続性と進化を支えているものとされています2)。その生殖の過程に異常をきたすおそれのある毒性物質が生殖細胞、精子、卵子、生殖器、胎児等様々な段階の標的に作用して、次の世代の健康に影響をもたらすことがあれば、ヒトを含めた動物種の維持が危惧されることになります。毒性学の視点から生殖・発生を整理すると、親世代からみて「産むこと」とは生殖、次世代からみて「生まれること」は発生、さらに生殖毒性とは「親の関与が直接およぶ次世代の離乳期までの作用」で、発生毒性とは「次世代の成熟までの発生時期における作用」とされています3)。これまで私のグループではこの生殖・発生にあたる時期に外から産業化学物質にばく露されたときの母・児への影響について、発生内分泌学的視点から解析を行ってきました(図2)。ところが、児を産めるか否かあるいは児が産めれば生殖発生毒性なしと言い切ってしまっていいほどに簡単なことではなく、「生殖発生毒性とは何か?」という問いに対して、一言で端的に言い表すことは困難で、現在のところ様々な測定データを検討し、総合的に判断をするしかありません。ヒトでは実験はできませんし、動物実験や細胞実験等から得られた結果からヒトへのリスクを予測することになります。この予測を「外挿」と呼び、精度の高いものにしていくことがヒトのリスクを正確に把握することになります。

図2 生殖発生毒性の概念 (文献3,4をもとに作成)

3.環境ホルモンとは

世界保健機構・国際化学物質安全計画(ICPS)は、環境ホルモン(内分泌かく乱化学物質とも呼ばれる)を「内分泌系の機能を変化させることにより、健全な生物個体やその子孫、あるいは集団(またはその一部)の健康に有害な影響を及ぼす外因性化学物質または混合物」と定義しています5)。環境ホルモン問題とは発生段階期に性ホルモンに類似した構造をもつ外因性の化学物質にさらされた野生生物が、成熟したときに生殖異常、奇形等の生殖異変が起きているのではといった生態調査の結果に基づく仮説です。野生生物でひょっとしたら起きているかもしれないことがヒトでも同様に起きていたとしたら、全人類的な深刻な問題となりうるのでは?といった懸念をきっかけに、本格的に環境ホルモン研究が始まったとされています。

この問題の契機の一つにもなったスカケベック博士(デンマークのコペンハーゲン大学)の報告を紹介しておきます。成人男性の精子濃度が1940年には約113×106/ml、1990年には約66×106/mlと推定され、50年の間に精子数がおよそ半減したと示唆されました6)。しかしながら、この論文を慎重に読み解いてみますと、ヒトの精子数が減少傾向にあるか否かについては、地域差や他の要因との関連を含めた詳細な検討が必要であると考えられます。スカケベック博士が指摘した精子数減少の傾向に関する報告は私たちにインパクトを与えましたが、人口減少や少子化問題との因果については証明されているわけではありません。

4.労働者の生殖毒性

日本産業衛生学会では生殖毒性に関する疫学的研究等のヒトにおける証拠および動物実験から得られた証拠にもとづき「生殖毒性物質」の分類を行ってきています。生殖毒性物質の分類として第1群(ヒトに対して生殖毒性を示すことが知られている物質)、第2群(ヒトに対しておそらく生殖毒性を示すと判断される物質)および第3群(ヒトに対する生殖毒性の疑いがある物質)に分類されています7)。2014年の分類開始当初から徐々に増えており、これからも生殖毒性の情報をより広く収集し、分類の見直しを進める必要があると考えられ、今後の分類の変更やリストの拡充が待たれます。

5.おわりに

「すべての物質は毒であり、その服用量によって『薬』か『毒』かに分類される」といったパラケルスス(スイス出身の医師、化学者、錬金術師)の教えがあります。産業化学物質は「薬」ではないので「薬効」という考えがない点は異なりますが、高用量にばく露されればされるほど毒性影響が強くなるといった観点からは、やはりなるべくばく露される量が少なければ少ない方が安全であると言えます。特に生殖可能な働く世代が次世代を考えたときに、親へのばく露が児へ影響するかもしれないことがあります。産業化学物質による労働災害の予防のために、産業化学物質の持つ性質を良く知り、将来の労働者が安全・安心を持って働ける職場環境の整備と体制が必要であると考えます。

参考文献

- 内分泌学総論.内分泌生理学講義,佐久間康夫(編),丸善,pp 1-8, 1999.

- 西原真杉.繁殖生物学とは.繁殖生物学 改訂版 日本繁殖生物学会(編),インターズー,pp 2-4, 2020.

- 谷村 孝,木原隆英.神経発生毒性学の特徴と原則.神経発生毒性学概論,近畿大学管理部出版印刷課, pp.6-11, 2003.

- 谷村 孝.生殖・発生の歴史と毒性の定義.毒性試験講座11 発生毒性.谷村 孝(編),地人書館,pp4-8,1992.

- WHO/ICPS,2002. https://www.research.johas.go.jp/jinpaikenshu/https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/67357/WHO_PCS_EDC_02.2.pdf?sequence=1&isAllowed=y(2023年8月4日アクセス)

- Carlsen, Giwercman, Keiding, Skakkebæk. Evidence for decreasing quality of semen during past 50 years. BMJ. 305: 609-613, 1992.

- 生殖毒性物質.産衛誌 64 巻,272-273, 2022.